Présentation

Auteur(s)

-

François BOUTIN : Professeur des Universités, Université Montpellier 1

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’articleMOTS-CLÉS

bibliographie | recherche en langage naturel | requête booléenne | exploration | recherche itérative | thésaurus | descripteur MeSH | Medline | PubMed

DOI (Digital Object Identifier)

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(424 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Présentation

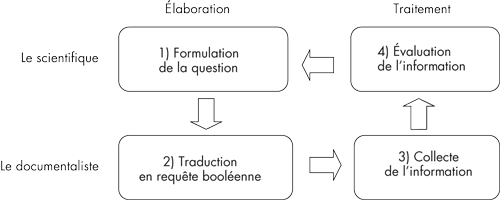

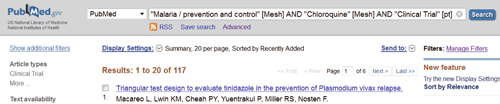

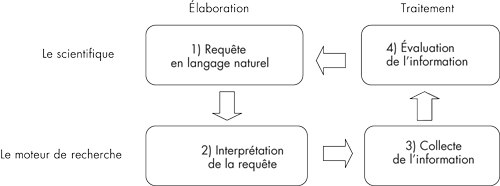

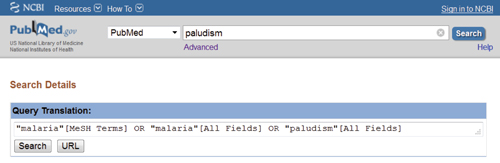

Depuis l’avènement de Google, la recherche d’information par interrogation s’est imposée auprès du grand public au détriment de la recherche par catalogue (initiée par Yahoo!). De nombreux scientifiques sont séduits par la simplicité d’interrogation de bases de données en langage naturel, au grand désespoir des documentalistes qui prônent l’utilisation de requêtes structurées pour mener des recherches bibliographiques de qualité.

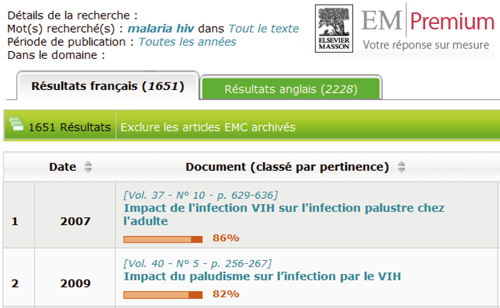

Nous présentons ici l’intérêt de méthodes exploratoires de recherche bibliographique, qui concilient à la fois simplicité et efficacité en favorisant l’utilisation d’un vocabulaire contrôlé et l’interaction de l’utilisateur pour la construction itérative de requêtes.

Étapes :

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(424 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Fiches à lire

Faq

Aller plus loin

Sites Internet

PubMed : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, interface officielle de Medline (NLM)

MeSH : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh, interface d’accès au thesaurus MeSH (NLM)

EM-Premium : http://www.em-premium.com, plate-forme d’Elsevier Masson permettant d’accéder aux articles de l’Encyclopédie médico-chirurgicale

BDSP : http://www.bdsp.ehesp.fr/Base, site de la Banque de données en santé publique

Google Scholar : http://scholar.google.fr, interface bibliographique de Google

GoPubMed : http://www.gopubmed.org, interface de veille documentaire de Medline

BibliMed : http://www.biblimed.com, interface alternative de Medline

Bibliographie

[1] J. R. Herskovic, L. Y. Tanaka, W. Hersh, et E. V. Bernstam, « A day in the life of PubMed: analysis of a typical day’s query log », J. Am. Med. Informatics Assoc. JAMIA, vol. 14, n° 2, p. 212‑220, avr. 2007

[2] E. Kolmayer, « Démarche d’interrogation documentaire et navigation », in Hypermédias et apprentissages, Poitiers, 1998, p. 89-96

[3] R. W. White, G. Marchionini, et G. Muresan, « Evaluating exploratory search systems: Introduction to special topic issue of information processing and management », Information Processing & Management, vol. 44, n° 2, p. 433-436, mars 2008

Abréviations et acronymes

- MeSH (Medical Subject Headings) : vocabulaire contrôlé utilisé pour l’indexation des articles

- NLM (National Library of Medicine) : éditeur de Medline et du MeSH

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(424 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive