Présentation

Auteur(s)

-

Denis CAVALUCCI : Professeur en ingénierie de l’innovation, INSA Strasbourg

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’articleMOTS-CLÉS

lois d’évolution des systèmes techniques | TRIZ | conception inventive

DOI (Digital Object Identifier)

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(415 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Présentation

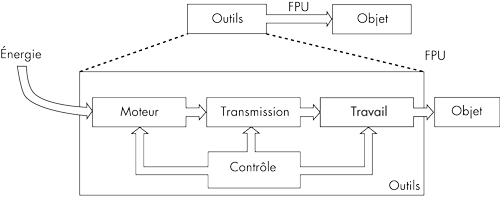

Lors de la mise en œuvre d’un projet supporté par la théorie TRIZ, l’identification des évolutions possibles du système technique étudié est un préambule indispensable pour respecter ses fondamentaux.

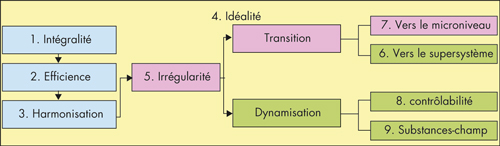

Cette fiche vous propose une démarche d’usage des neuf lois d’évolution issues de la TRIZ afin de décrire un ensemble de directions possibles pour le futur de l’objet technique.

Ce que vous pourrez tirer en termes de bénéfice suite à la mise en œuvre de la démarche d’usage des lois d’évolution se résume en un point :

Analyser, au travers de chaque loi, les directions d’évolution potentielles originales pour le système technique étudié.

Étapes :

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(415 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Fiche

Fiches à lire

Faq

Aller plus loin

Bibliographie

- G. Altshuller, Creativity as an Exact Science: The theory of the solution of inventive problems, Gordon and Breach Science Publishers, 1984

- D. Choulier, TRIZ : un état d’esprit, TRIZ France, 2000

- D. Cavallucci, Contribution à la conception de nouveaux systèmes mécaniques par intégration méthodologique, Louis Pasteur, 1999

- G. S. Altshuller et R. V. Shapiro, « Psychology of Inventive Creativity », Izobretenia, Journal for the Altshuller Institute for TRIZ Studies, vol. II, n° 2000, p. 23-27, 2000

- G. S. Altshuller, How to Learn to Invent, Tambov, Tambov Publishing House, 1961

- G. S. Altshuller, Algorithm of Invention, 2e éd. Moscou, Moscowskii Rabochy Publishing House, 1973

- G. S. Altshuller, About Forecasting of Technical Systems Development, 1975

- Y. Salamatov, TRIZ : the right solution at the right time: a guide to innovative problem solving, Insytec, 1999

- P. Crubleau, L’identification des futures générations de produits industriels. Proposition d’une démarche utilisant les lois d’évolution de TRIZ, Angers, 2002

- D. Cavallucci, « Integrating Altshuller’s development laws for technical systems into the design process », CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol. 50, n° 1, p. 115-120, 2001

- G. S. Altshuller, B. L. Zlotin, A. V. Zusman, et V. I. Philatov, Search for New Ideas : from nsight to technology (Theory and Practice of inventive Problem solving), Kishinev, Kartya Moldovenyaske Publishing House, 1989

Sites Internet

- www.time-to-innovate.com : Time To Innovate est une entreprise issue du monde de la recherche qui a pour vocation de proposer aux entreprises des formations, de l'expertise et des solutions logicielles pour les aider à franchir le cap de l'innovation.

- http://sites.google.com/site/otsmtriz/laws-of-evolution : les neuf lois de l’évolution selon TRIZ (en anglais)

Produits et fournisseurs

STEPS (Sytematic Tool for Efficient Problem Solving) de la société T2i (Time to Innovate) : www.time-to-innovate.com

Goldfire Innovator de la société Invention Machine : http://inventionmachine.com

Ideation Workbench de la société Ideation International : www.ideationtriz.com

Creax innovation suite de la société Creax : www.creax.com

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(415 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Annexes

Documents

-

Discussion de chacune des neuf lois pour le cas de l’arrosoir

Exemple d’interprétation des 9 lois pour le cas d’un arrosoir.

Cet article fait partie de l’offre

Management et ingénierie de l'innovation

(415 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Boite à outils