Présentation

Auteur(s)

-

Sarah PELLETIER : Ingénieur d’étude en écotoxicologie et chimie de l’Environnement.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’articleMOTS-CLÉS

Odeur | pollution | odorat | étude d’impact | réseau de sentinelles | gestion environnementale | arrêté sectoriel | règlement sanitaire départemental | impact olfactif | analyse sensorielle | olfactométrie.

DOI (Digital Object Identifier)

Cet article fait partie de l’offre

Métier : responsable environnement

(358 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Présentation

Comment identifier et mettre en place une gestion de vos rejets « air et odeur » de votre installation classée ?

Dans le cadre de vos activités, votre installation peut émettre des « odeurs », que ce soit lors du process ou émanant de vos déchets. Cette fiche vous permettra de connaître le cadre législatif et réglementaire entourant la gestion de ce type d’émissions. De plus, cette fiche vous aidera à mettre en place les points clefs garants d’une gestion complète des odeurs.

- Quel est le cadre législatif et réglementaire pour vos émissions d’odeurs ?

- Comment définir l’impact olfactif de vos activités ?

- Quelles sont les étapes clefs dans la mise en place d’une gestion de vos émissions odorantes ?

Étapes :

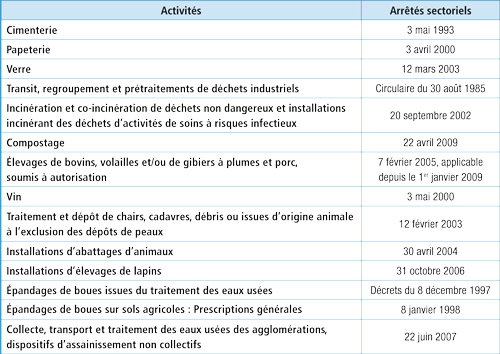

- 1 - Quel est le cadre législatif et réglementaire pour vos émissions d’odeurs ?

- 2 - Comment définir l’impact olfactif de vos activités ?

- 3 - Quelles mesures peuvent être mises en place pour limiter l’impact olfactif ?

- 4 - Quelles sont les étapes clefs dans la mise en place d’une gestion de vos émissions odorantes ?

Cet article fait partie de l’offre

Métier : responsable environnement

(358 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Fiche

Aller plus loin

Références réglementaires

- Code de l’environnement

- Partie législative Livre 1, titre II : articles L. 514-11

- Partie législative Livre II, titre II : Loi LAURE

- Partie législative Livre V, titre I : articles L. 511-1 et les suivants

- Partie Réglementaire Livre 1, titre II : articles R. 122-5

- Partie réglementaire Livre V, titre premier : article R. 512-5 et R. 514.4

- Arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

- Décret du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour l’environnement : codifié au livre V titre premier du Code de l’environnement

- Circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement

- Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets

- Circulaire du 13 mars 2008 relative à l’application de l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

- Arrêté du 26 décembre 2012 modifiant l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

Site internet

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

Vous trouverez sur ce site une multitude d’informations relatives aux sites et sols pollués : banques de données, législations, FAQ, outils

Cet article fait partie de l’offre

Métier : responsable environnement

(358 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Annexes