Présentation

Auteur(s)

-

Stéphane PUYDARRIEUX : Expert en statistique appliquée, Direction technique – AREVA NC La Hague.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’articleMOTS-CLÉS

Propriété d’intérêt | a priori | a posteriori | estimation | valeur vraie | mesurande | mesure | moyenne | approche bayésienne | distribution | dispersion | incertitude | loi de distribution | loi de probabilité | probabilité conditionnelle | information | connaissance | croyance | vraisemblance | loi Normale | écart-type.

DOI (Digital Object Identifier)

Cet article fait partie de l’offre

Qualité et sécurité au laboratoire

(129 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Présentation

Vous disposez d’un élément à mesurer/analyser : cet élément peut être une cale étalon, une solution étalon, un matériau de référence, une source étalon d’un radionucléide… ou un échantillon inconnu (prélevé au sein d’un lot, d’une série, d’une production…).

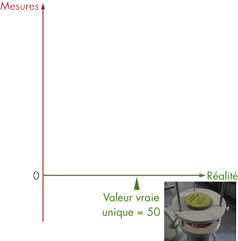

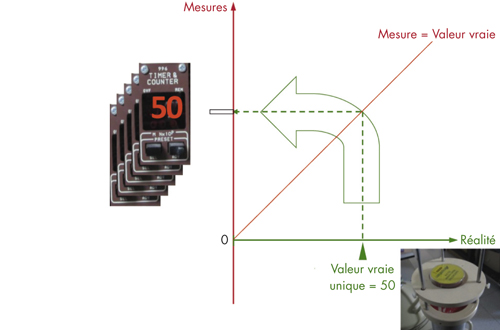

Vous vous intéressez à une propriété mesurable de cet élément. Cette propriété d’intérêt pourrait être « définie à un niveau de détail suffisant pour être raisonnablement représentée par une valeur vraie par essence unique » (guide ISO/CEI 98-4 : 2013).

Avant de réaliser la mesure de cette propriété d’intérêt, vous avez déjà une connaissance « a priori » de la valeur de mesure attendue, soit par des mesures antérieures de ce même mesurande (un étalon mesuré périodiquement…), soit par des mesures antérieures d’éléments similaires (lots antérieurs réalisés dans les mêmes conditions de production avec un processus sous contrôle…), soit par des résultats de codes de calculs ou de simulation numérique…

Cette fiche présente simplement comment l’approche bayésienne permet de prendre en compte cette connaissance « a priori » lors de l’estimation de la valeur vraie du mesurande et de l’incertitude associée à cette estimation. Elle montre également l’intérêt de la prise en compte de ces informations « a priori » et les limites de cet exercice.

Étapes :

Cet article fait partie de l’offre

Qualité et sécurité au laboratoire

(129 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Fiche

Aller plus loin

Bibliographie

- Bolstad (W.) - Introduction to Bayesian statistics. Wiley 2007

- Box (G.E.P.) and Tiao (G.C) - Bayesian inference in statistical analysis. Wiley Classics Library, 1992

- D’Agostini (G.) - Bayesian reasoning in data analysis. World Scientific Publishing, 2003

- Gregory (P.) - Bayesian logical analysis for the physical sciences. Cambridge UniversityPress, 2005

- ISO/CEI Guide 98-3 : Incertitude de mesure – Partie 3 : Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure (GUM : 1995), 2008

- ISO/CEI Guide 98-4 : Incertitude de mesure – Partie 4 : Rôle de l’incertitude de mesure dans l’évaluation de la conformité, 2013. Approche bayésienne et déclaration de conformité : le guide ISO/CEI 98-4 (2013) permet d’approfondir les notions de risques client et de risques fournisseurs (détermination du risque global et du risque spécifique)

- Jeffrey (H.) - Theory of probability. Clarendon Press, Oxford, 1983

- Vivier (A.) and Aupiais (J.) - Optimization of the decision threshold for single radioactive counting. Radiochim. Acta 95, 477-492 (2007)

- Vivier A. Puydarrieux S. & al : Analyse probabiliste des mesures nucléaires à bas niveau – partie 1 : approche bayésienne sous hypothèse poissonienne. Spectra Analyse n° 302 (2015)

Cet article fait partie de l’offre

Qualité et sécurité au laboratoire

(129 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Annexes

Documents

-

Détermination des paramètres d’une loi de probabilité « a posteriori » à partir de deux lois normales.

Ce fichier Excel permet de déterminer les paramètres d’une loi de probabilité « a posteriori », à partir d’une loi de distribution des mesures et d’une loi « a priori » normales. Cet outil permet de représenter ces trois lois sur un même graphe.

Cet article fait partie de l’offre

Qualité et sécurité au laboratoire

(129 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

Boite à outils